也许很多人都有这样的经历:晚上睡觉躺下去的时候明明还是好好的,可一觉醒来却感觉脖子僵硬在了某个角度,很痛,动起来更痛!这种情况就是典型的落枕症状。

落枕在西医康复医学称为:stiff neck,意指僵硬的脖子,与中文“落枕”一词没有关联,但症状是相同的。

落枕是件挺让人恼火的事儿,指的是:夜眠晨起后出现的急性颈肩部疼痛不适、运动受限等症状。虽然落枕是比较常见的生理不适症状,但到目前为止,整个医学界对落枕暂无公认的分类标准和具有普遍性的病理结论。

先说一下容易落枕的人群应该挑选怎样的枕头

▸ 首先不要相信这个世界上有一款能够彻底预防落枕或不会导致落枕的枕头。

▸ 结合人体工程学——生物力学相关结论,填充枕比定型枕能够提供更强的适用性,更不容易导致落枕。所以容易落枕的人应当优先选用填充枕,避免使用定型枕,尤其是定型乳胶枕;

本文最后将用一款填充枕作为例子向你介绍填充枕的特点。

▸ 经常落枕除适时就医以外,可以尝试使用不同的枕头,如果在尝试了很多种枕形之后仍然无法找不到可以改善落枕的枕头,则表明枕头不再是值得怀疑的主因,必须通过医疗手段才能有效避免;

我本人作为床垫、枕头等睡眠用品专业设计开发者,虽然不是医学专业背景,但通过与相关专家学习交流和阅读专业文献,对落枕进行了一些粗浅的研究,以下是这些研究的总结。

医学界如何看待落枕?

现代医学(西医)一般性结论;将落枕归类于急性颈椎关节周围炎₁( Acute fibrositis )或急性颈肩部肌肉筋膜炎₁( Myofasciitis );

注₁ :【急性颈椎关节周围炎】和【急性颈肩部肌肉筋膜炎】这两种病症在很多科普窗口都表述为“俗称:落枕”,其实这并不恰当。“落枕”虽然是一种非正式病症名称,即:“俗称”,但中文对于“落枕”一词约定俗成的语义是:睡觉起来后产生的颈肩部位不适,而并不是一般医学意义上的“软组织无菌性炎症”急性发作。

部分现代中医学者认为落枕是一种软组织损伤,可分为:胸锁乳突肌损伤、肩胛提肌损伤、斜方肌损伤、斜角肌损伤等类型。

现在医学说是炎症( inflammation or aseptic inflammation ),这与西医对疼痛病的普遍观点保持一致;现代中医学者说是损伤,从落枕的突发性来看这个结论似乎更加合理。医学界面对落枕时,在这里开始出现分歧。奇怪的是双方并没有因此而发生争执,反而都表现得讳莫如深。

国内相关学界关于落枕相对广泛的共识认为:落枕发病与睡枕及睡眠姿势相关。睡枕过高、过低或过硬会使颈部处于过伸、过屈状态,引起肌肉痉挛、劳损;同时睡眠姿势不当也会引起头颈部肌肉过度偏转、拉伸或扭伤。总之,这种说法将落枕归结于一种由于枕头不合适而导致的颈部软组织损伤。

中医传统理论认为:落枕与受风寒有关,如颈部受凉,盛夏贪凉,使颈背部气血运行不畅,以致僵硬疼痛,动作不利。

中医传统理论的表述虽然看起来有些“语无伦次”,但与现代医学“急性炎症”的观点较为接近,也调和了现代中医学者们所倡导的损伤论观点,更加切中了要害,从一定程度上即指出了表症又找到了病因,这是现代医学、现代中医学者都没能到达的高度。

遗憾的是:虽然现代医学和传统中医都指向了落枕的病理学基础,但均对诱因只字未提,即:导致落枕的外因是什么?

国内相关医学界虽然从表面上“全面”论断了落枕病情的诱因(枕头),但其结论:“太高、太低、过硬”,这种说法似乎等于没说,且直接指向“损伤论”,甚至暗示落枕的机理具有随机性,这与现在医学的“炎症论”似乎有些冲突,整个研究工作就此止步不前了。

现代医学的研究结论通常基于解剖学和科学测量、计量,因而可信度更高。

我在就落枕的问题向相关专家请教、学习时,提出过四个问题,竟然都没有得到全面的圆满回答,这些问题分别是:

① 同一个枕头,为什么昨天没落枕而今天落枕了?如果落枕是因为枕头不合适所致,那么这只枕头昨天也应该是不合适的,但为什么没落枕呢?

② 落枕为什么只发生在睡眠期间?人躺在床上辗转反侧时,变换体姿的频次更高、幅度更大,按理来说导致落枕的概率应该更高,但几乎没有非睡眠期间落枕的病例。

③ 在落枕的临床病例研究成果中,有没有关于睡姿的结论,即:落枕更容易发生在仰睡还是侧睡时?

④ 落枕的症状能够通过推拿、按摩、整骨等物理治疗手段加以改善,甚至消除症状,是不是说明了现在医学关于落枕的结论并不完全正确?

这些问题似乎有些尖锐,触及了医学领域最柔软的地方,在我本人目前目所能及的范围内,并没有找到值得采信的相关结论。然而这些问题对落枕问题的研究无疑具有积极的正向作用,甚至能够从根本上认识并避免落枕这种异常生理现象的发生。

对落枕问题的推论

我本人在与相关专家探讨的过程中发现:无论骨科(含脊柱科)、神经外科(含脊骨神经科)还是康复科的专业医师,在探讨落枕问题时总是能够表达出丰富且坚实的理论依据,并且能够列举很多临床病例作为佐证。但被问及上述四个问题时,往往都表现得虚弱且不自信;尤其被问及“为什么落枕总在睡眠时发生?”时,基本上都会在一番解释之后很坦然的以相关问题不在自己的学术范畴内为由避免回答。

这给了我一些重要启示:

▶ 落枕如果与睡眠相关,必须将睡眠科学理论与实践体系纳入考虑范围,才能从更全面的角度发现问题;

▶ 如果落枕与枕头相关,那么人体工程学,尤其是其中生物力学必须成为重要的理论与实践基础,只有这样才能从根本上解决问题。

生物力学是应用力学原理和方法对生物体中的力学问题定量研究的生物物理学分支。生物力学的基础是能量守恒、动量定律、质量守恒三定律并加上描写物性的本构方程。生物力学研究的重点是与生理学、医学有关的力学问题。依研究对象的不同可分为生物流体力学、生物固体力学和运动生物力学等。 什么是人体工程学?

而这样需要横跨多个学科,无疑给落枕问题的研究带来不小的挑战。

为了开发出更舒适、更健康的睡眠产品,我做了很多更加深入的研究,但因不是医学专业背景,结论与观点仅供参考,希望能够成为抛砖引玉的起点。另外恳请各位相关专家扶正、纠偏。

要深入探讨与落枕相关这些问题,必须首先回到睡眠本身,也许诱发现代医学所判定的颈椎关节周围炎( Cervical periarthritis )或颈肩部肌肉筋膜炎( Cervical and shoulder myofasciitis )急性发作的核心原因不并在于枕头(至少不完全是因为枕头不合适),而在于睡眠本身,在于人睡眠时的实际身体状态。让我们先来看看人在睡眠和非睡眠这两种状态时,身体到底出现了哪些不同,发生了什么变化。

睡眠的全过程大概可以分为入睡、深浅睡交替和醒觉等三个阶段,第一、三阶段时长很短,在整个睡眠过程中,大部分时间处在深-浅睡眠交替的状态中,深-浅睡眠的交替与之间时长占比在睡眠科学中称为睡眠结构:

睡眠状态示意图

▶ 入睡阶段:从进入生物钟睡眠期开始,人开始产生睡意,然后不再保持觉醒状态并逐渐入睡。在这个阶段里,睡眠者呼吸放缓,心率变慢,肌张力下降,知觉功能降低,身体轻度放松,进入第一个深度睡眠状态(非快速动眼睡眠)之前,睡眠者处于初睡状态,较易被外界声音或触动所唤醒。

▶ 深浅睡交替阶段:入睡后很快进入快速动眼睡眠( 浅睡眠 )阶段,这时睡眠者处于中度睡眠状态,不易被唤醒,此时肌肉进一步放松,脑电图呈现梭状波;随着睡眠深度的加深,睡眠者进入深度睡眠状态,开始了第一个睡眠节律,身体充分松弛,肌张力消失,知觉功能进一步降低,更不易被唤醒。

在一次完整睡眠周期中,睡眠者会在深睡眠和浅睡眠中不断交替转换,每一次转换被称为一个睡眠周期,如此往复四到六次完成一次完整的连续睡眠。

为什么会产生睡眠期交替?

现代科学对睡眠期转换尚未取得令人信服的机能研究结论,但个人更倾向于“翻身说”。

人睡觉时为什么会经常翻身?

人进入深睡状态后,意识下降、肌张力消失,翻身等变换体姿动作几近停滞,这会让身体某些局部受到长时间的压迫,这种压迫会导致局部血流不畅、麻木甚至疼痛,这对人来说是“危险的”,即便在没有意识参与的情况下,人依然会通过肢体活动来摆脱这种“危险”的纠缠,变换体姿以打破了深睡眠的持续,重新回到浅睡眠期(快速动眼睡眠)。

值得重视的是:人在睡眠状态时的一部分代谢机能变得活跃,当达到峰值时会迅速下降,这也是睡眠期转换的重要机能。

重要补充:经常有床垫制造商会标榜自己的床垫能够维持长时间的深睡眠状态,很显然,他们对睡眠科学的了解非常有限,甚至存在诸多误解。睡眠期转换(Stage T)是人类进化的“重要成果”,它能够有效提高睡眠效率,让人类不至于像狮子、老虎那样需要每天睡觉十数小时。维持过长时间的连续深睡眠( 非快速动眼 NREM )可能是对这种合理的生物机能的破坏,这些“无知”的产品开发者出品的产品或许不值得信赖。

关于落枕发生时点的推论

在整个睡眠期交替的过程中,人的肌张力并不是持续处于“消失”状态中的,多导睡眠监测能够说明这一点。从浅睡期进入深睡期时,肌张力缓慢下降,进入深睡期后到达肌张力低点,体内应力基本消失。处于深睡状态时,人依然会产生局部肢体动作,这必须是局部肌张力恢复的结果,也就表明肌张力消失在体内并不是均匀的、同步的。

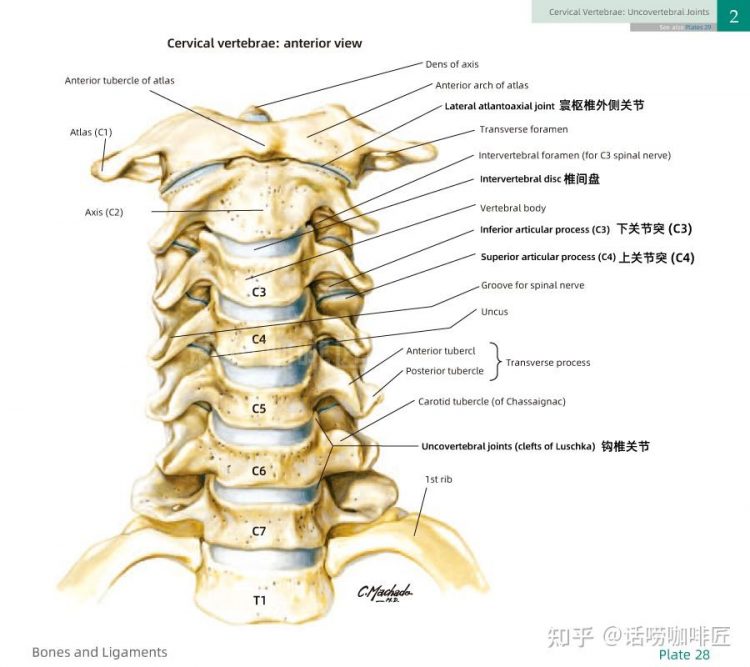

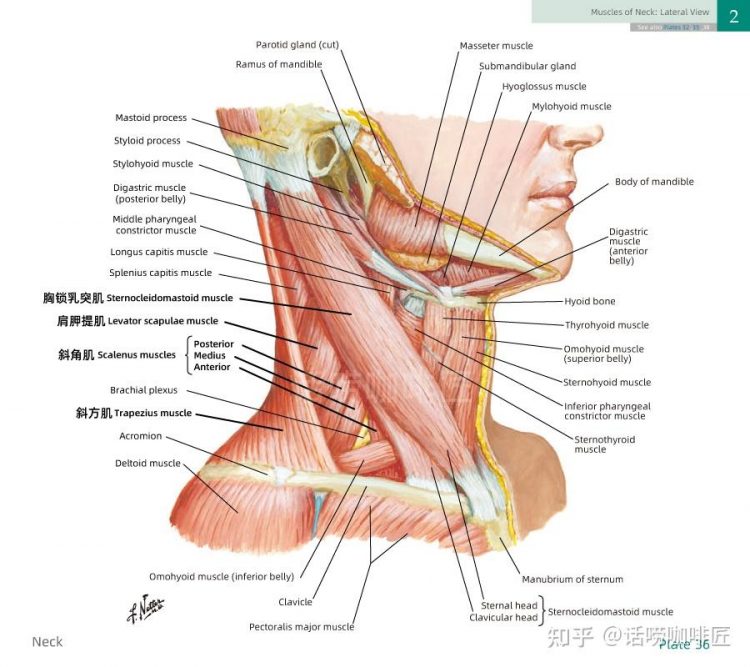

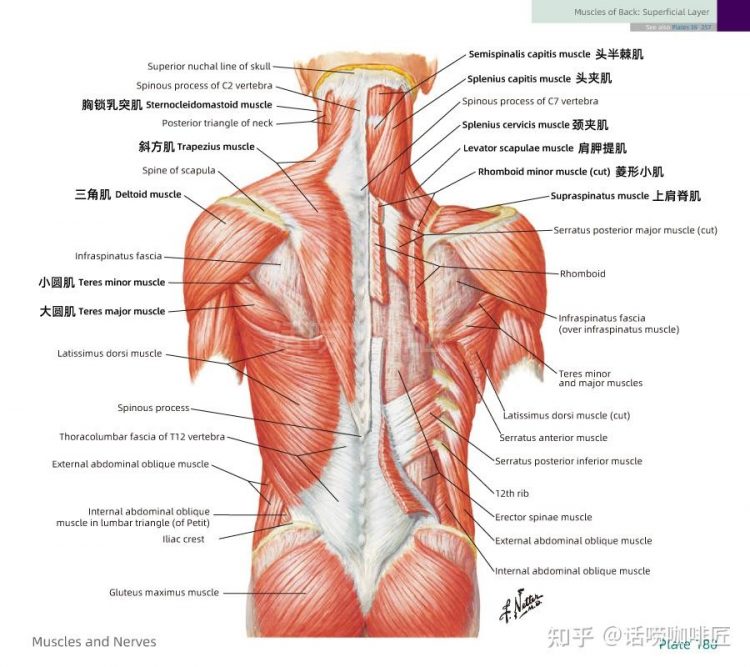

肩颈是人体内肌群最密集也是最复杂的部位,既有胸锁乳突肌(Sternocleidomastoid muscle )这样的细长条状肌肉,又有斜方肌(Trapezius)这样的片状肌肉,还有肩胛提肌(Levator scapulae)、斜角肌(Scalene muscle)这样的多头肌,他们大都一侧与核心肌群相连,当人进行翻身、转体等全身动作时,这些松弛的肌肉更容易在牵拉过程中被损伤,如果相关部位存在某些炎症,肌肉强度不足时,极有可能导致因“外伤”引起的急性发作。

如果这个推断是正确的,那么现代医学与现代中医的一般理论便被融合了。松弛的肌肉被过度牵拉只会发生在深睡眠状态时,而翻身、转体等全身运动只会发生在深-浅睡眠转换期和浅睡眠阶段中,而浅睡眠期的肌张力消失得不彻底,保护机能相对更完善。也许可以初步获得“落枕主要发生在深-浅睡眠转换期”的结论。

睡眠科学一般结论认为:睡眠肌张力消失的程度与疲惫程度成正比,即越疲惫睡眠时肌体张力消失得约彻底。

必须注意的是,人处于深睡眠状态时,颈部肌群的张力消失状况非常明显。这恰好符合上述推论。

▶ 醒觉(jué)阶段:正常醒觉(Arousal)的机制是睡眠者获得了生理所需的足够睡眠时长,且到达了生物钟节律的醒觉时点和条件( 唤醒条件 Stimulus Intensity )。睡眠过程中到达这个节点时,睡眠者的心率、呼吸、肌肉张力、知觉等会迅速恢复并进入清醒状态( Srousal )。

被闹钟叫醒算不算“睡到自然醒”?

睡眠是个以结果导向的生理活动,主要衡量标准是醒觉后的生理和精神状态表现。如果睡醒起床后迅速恢复精力,整个白天不会感到疲乏无力、精神萎靡、注意力不集中或嗜睡(排除其他疾病),即表示获得了良好的睡眠品质。

无论是因为被如闹钟等外部刺激唤醒,还是生理性自然苏醒,只要醒觉后能够迅速恢复生理和精神状态表现,都应当算是“自然醒”;但即便是自然苏醒,但起床后较长时间无法恢复生理和精神状态表现,都不应当归为“自然醒”。这种醒觉期发生的入睡困难和入睡期发生的入睡困难的本质是非常相像的。

对落枕问题的总结

▶ 落枕的发生不一定必须具备颈肩部位患有软组织慢性炎症这个先决条件。落枕应当视作因外力直接或间接导致的炎症急性发作或/和软组织挫伤;

睡眠期间因身体活动直接或间接而导致的肩颈部位软组织挫伤与其它扭伤并没有本质性区别,不应判定为一定存在炎症,应当属于一种外伤₂ ,只是睡眠期间肌张力相对弱导致保护机能下降,落枕这种外伤的诱发条件被降低了。⚠ 但经常落枕,便不能排除炎症的可能性。就如走路不小心扭到脚,如果因此判断一定存在炎症的话,似乎有些小题大做,但如果经常扭到脚,那就应当查找其他原因了。

注₂:在本人目所能及的范围内,目前相关学界并没有将落枕规为外伤的结论。“落枕可能是外伤”的观点为本人个人观点,仅供参考。

▶ 落枕可以是一种在肩颈部位张力不均匀时发生的软组织机械性损伤,也可以是一种肩颈部位因风寒受凉而诱发的炎性反应渗出所致;

“因风寒受凉而诱发的炎性反应渗出所致”与传统中医“颈部受凉,盛夏贪凉”的观点基本一致。预防的措施有两个:

▸ 保持卧室温湿度合适,避免体表外露部分,尤其肩颈部位被风直吹;

▸ 睡眠时注意肩颈部位保暖,尤其减少睡前依靠床头裸露肩颈部位的时间,必要时可穿着带领睡衣。

▶ 加强身体锻炼,保持良好的肌体活力和强度是避免落枕最有效的手段。

填充枕是枕头家族中最传统也是最常见的一类,但近几年因定性乳胶枕的出现而变得不再那么“流行”。填充枕有一个共同的特点:具有“可塑形”性,也就是说在使用的过程中,枕头的形状会在睡眠的过程中发生改变。

使用者睡眠在过程中,枕头承压部分会不断变性下陷,翻身转体时,头部会移动到枕头“上凸”的部位。这样就让使用者在仰睡与侧睡之间不断“切换”的过程中,实现了最朴素的“机械智能”。 根据承托表现和选材用料,填充枕大致可分为颗粒填充枕、絮绵填充枕、羽绒填充枕和软屑填充枕等四类。 对于经常落枕的人而言,

软屑填充枕是比较理想的选择。

软屑填充枕

软屑填充枕与传统颗粒填充枕的不同在于:软质颗粒的流动性偏弱但具有弹性,与羽绒枕相差不大但定型性略强,稳定性比传统颗粒填充枕高,软质颗粒使枕头更富弹性,同时完全具备可塑性。

转自:话唠咖啡匠